このコンテンツは、元ハウスメーカーで今不動産特化FPであるカルタが、マイホームに関する情報をわかりやすくお伝えすることを目的としています。詳しくは運営ポリシーをご覧ください。

こんにちは!

元ハウスメーカー、今不動産特化FPのカルタです!

「耐震補強って、どのくらいの費用がかかる?どんな方法があるの?」

耐震補強をしたいけど、大きな工事になるのか、はたまた簡単な工事で済むものなのか…。

規模も費用も検討つかないですよね?

耐震補強にはいろいろな種類があり、どのような方法で補強するかは、あなたの家次第!

場合によっては、長いの工事期間と莫大な費用がかかってしまうこともあります。

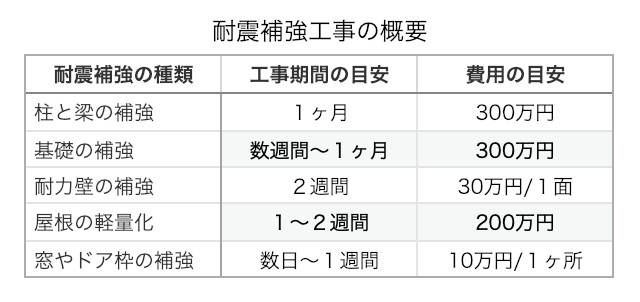

そこでこの記事では、おもな耐震補強の種類5つをご紹介。その内容や工事の期間・費用・工務店の選び方まで全てをまとめました!

耐震補強には、おもに次のような方法があります。

この記事を読めば、これら補強種類の内容とおおよその予算、そして次に何をすべきかがわかってスッキリするはず!

それでは参りましょう!

おもな耐震補強の種類5つ

では最初に、実際にどのような耐震補強方法があるかみてみましょう。

おもな耐震補強工事でいうと、おもに以下の5つの種類があります。

- 柱と梁の補強:追加の金属補強材や木材を使って、既存の柱や梁を強化。

- 基礎の補強:基礎に追加の鉄筋を入れるなど、基礎自体を強化。

- 耐力壁の追加:耐力壁を追加または補強することで、建物の揺れに対する耐久力を向上させる。

- 屋根の軽量化:重い屋根材を軽量なものに置き換えることで、地震時の負荷を減少させる。

- 窓やドア枠の補強:開口部周辺の枠組みを補強することで、建物のねじれや歪みを防ぐ。

どんな場合に、どんな方法で耐震補強するのか?

それは、建物の築年数や構造によって変わってきます。

建物の築年数や構造によって補強方法は変わる

あなたの家でどの耐震補強が必要になるかは、実際には耐震診断をした結果によるので、「ウチは屋根を軽量化しようかな?」という感じで決めるわけではありません。

たとえば地盤が弱い地域で基礎にヒビがはいっていたとして、そこで屋根を軽量化したところで、効果が高いとは思えませんよね?

一般的にどの耐震補強になるかは、次の要素によって変わってきます。

- 建築年代:古い建物は最新の耐震基準に適合していない可能性が高く、基礎や構造体の全面的な強化が必要な場合がある。

- 建築材料:木造、鉄筋コンクリート、鉄骨造など、建物の材料によって適切な補強方法が異なる。例えば、木造は柱や梁の補強が中心になる。

- 建物の構造:例えば、柱や梁の配置、耐力壁の有無など構造によって、補強の方法や範囲が異なる。

- 建物の規模と形状:小規模な住宅と大規模な建物では、耐震補強のアプローチが異なる。また、建物の形状によっては特定の箇所に負担が集中しやすい。

- 既存の損傷状況:建物に既にあるひび割れや傾斜などの損傷によって、補強の方法や優先度が変わる。

- 地盤の状況:地盤の種類や安定性によって、基礎の補強方法が異なる。地盤が弱い場合は基礎の補強が特に重要。

では続いて、ご紹介した5つの耐震補強工事が、どのくらいの期間と費用がかかって、どのようなケースで有効なのかを見てみましょう!

柱と梁の補強

まずは柱と梁の耐震補強。

柱と梁の耐震補強の工事は、補強箇所周辺の壁などを取り除き、補強材(金属製のブラケット、追加の木材、鉄筋など)を取り付けることになります。

また接合部分に必要に応じて溶接やボルト固定を行うのですが、総じて大掛かりな工事になります。

柱と梁の補強費用は300万円が目安

柱と梁の耐震補強工事は、大掛かりなだけに工事期間は長く、費用も高くなりがち。

例えば築30年程度の2階建木造住宅を例にすると、概算で工事期間は1ヶ月くらいになります。

費用のおおまかな見積もりとしては、数百万円(300万円~700万円)程度が目安になるでしょう。

特に複雑な工事や高品質な材料を使用する場合は、これ以上になることもあります。

柱と梁の補強で対応するのは、築25〜30年くらいの住宅

一般的に、柱と梁の補強工事で対応することになるのは、おもに次のような住宅になります。

- 築25年から30年程度の住宅:この年代の住宅は、耐震基準が更新される前に建てられたものが多いですが、構造自体が比較的新しいため、柱と梁の補強だけで耐震性を向上させることができる場合があります。

- 最新の耐震基準に近い構造の住宅:築年数が30年未満で、元々ある程度の耐震性を有している住宅は、柱と梁の補強だけで十分な耐震性が得られることがあります。

あくまで一般的なケースなので、実際には建物の具体的な状況や構造によって違ってきます。

例えば、定期的なメンテナンスが行われていない住宅や、特に地盤が弱いエリアにある住宅は、築年数がそれほど経過していなくても、より広範な耐震工事が必要な場合があるので、注意してくださいね。

基礎の補強

基礎を補強する工事には、既存の基礎に追加でコンクリートを注入して強度を増す方法、鉄筋を挿入する方法、アンカーボルトを追加設置するなどの方法があります。

こちらも、柱と梁を補強するのと同じくらい、大規模な工事になります。

基礎の補強費用は300万円が目安

基礎補強の工事期間は通常、数週間から1ヶ月程度かかります。

費用は、補強の方法・必要な材料・工事の規模・地域による労働コストの違いなどで違いますが、一般的な木造住宅の基礎補強には、数百万円(300万円~600万円程度)が目安です。

ただし、特に複雑な工事や追加の地盤改良が必要な場合は、これ以上になることもあります。

基礎の補強で対応することになる4ケース

基礎を補強で対応することになるには、おもに以下のようなケースです。

- 地盤の軟弱や不均等な沈下が主要な問題である場合:建物自体の構造は健全でも、地盤が軟弱であるために基礎に負担がかかっている場合、基礎の補強や地盤改良が重要です。

- 古い建物で基礎が現代の耐震基準に満たない場合:基礎の設計が古い基準に基づいているため、新しい耐震基準に合わせて基礎を強化する必要がある場合。

- 基礎に亀裂や損傷が見られる場合:年数の経過や外部からの影響で基礎に亀裂や損傷が生じている場合、これらを補修し強化することで建物全体の耐震性を向上させます。

- 建物の増築や重量増加に対応するため:増築や改築で建物の重量が増加する場合、既存の基礎が追加の重量に耐えられるように強化する必要があります。

基礎の強化は、建物の全体的な安定性と耐震性に直接影響を与える超重要な部分!

たとえ建物が健全でも、基礎が弱ければ意味がなくなってしまうので、特に地盤の弱い地域では、この方法が多くなるかもしれませんね。

耐力壁の追加

さて、続いては耐震壁の追加する工事です。

耐力壁の追加は、耐震診断の上で、追加が必要な箇所を特定した上で行います。

壁面を解体して、耐力壁となるパネルや石膏ボードなどを取り付けていくわけですが、追加する壁が建物のデザインや機能に影響を与えないよう、計画をしっかりと立てる必要があります。

耐力壁追加の補強費用は1面あたり30万円が目安

耐力壁の追加にかかる期間と費用は、建物の状態や追加する耐力壁の数と種類、工事の複雑さなどによって、かなり大きく変わります。

一般的に、耐力壁の追加工事は数日から2週間程度で完了することが多いです。

費用については、使用する材料・壁のサイズ・工事の複雑さにもよりますが、耐力壁1面あたり数十万円(30万円~70万円程度)が目安になるでしょう。

これは全体的な費用ではなく、一面あたりの費用です。

部分的な補強で対応するのは、耐力壁追加を

耐力壁の追加で耐震補強をするのは、おもに以下のような状況です。

- 木造建築で耐力壁が不足している場合:特に古い木造住宅で、当初の建築時に耐力壁が十分に設置されていなかったり、後年の改修で耐力壁が減少している場合に有効です。

- 建物の構造が良好で基礎に問題がない場合:建物の基本構造(基礎、柱、梁など)がしっかりしており、おもに壁の強度のみが耐震性を低下させている場合。

- 比較的新しい建物で基本的な耐震基準は満たしているが、強化が必要な場合:築年数が比較的新しく、基本的な耐震性はあるが、さらなる強化を求める場合。特に、地震のリスクが高い地域に位置する場合など。

- 軽微な耐震補強が必要な場合:建物全体の耐震性能は良好だが、より安全性を高めるために部分的な補強が求められる場合。

これまでの柱や梁、基礎の補強工事をしなければならないケースに比べ、部分的な補強で足りる場合に、耐力壁の追加を選択することになるでしょう。

屋根の軽量化

今度は屋根の軽量化です。

和風住宅で、瓦など重たい屋根を軽量な屋根(ガルバリウム鋼板やアルミニウムなど)に変えることで、建物の耐震性を大幅に向上されることができます。

屋根の軽量化にかかる費用は200万円が目安

屋根の軽量化も結構大掛かりな工事です。

一般的な工事期間としては、1〜2週間くらいになるでしょう。

ただし複雑な形状の屋根であったり、季節や天候によって大きく左右されるところです。

費用については、選択する屋根材の種類や品質、屋根の面積、工事の複雑さによって、数百万円(200万円~500万円程度)が目安になります。

基礎と構造が健全なら、屋根の軽量化を

屋根の軽量化で対応することになるのは、建物の基礎と構造部分(柱、梁、耐力壁など)がしっかりしていて、基本的な耐震基準に適合しているケースです。

基礎と構造が健全でないと屋根を軽量化しても意味がありませんので、ご注意を。

窓やドア枠の補強

最後に、窓やドア枠の補強です。

開口部は地震時において、住宅の弱点になります。

窓やドア枠の補強をすれば、建物の構造が歪むのを防ぎ、全体の耐震性を向上させる効果があります。

工事としては、金属製のブラケットや追加の木材を使用した補強剤を既存の窓やドア枠に取り付けるというもの。

他にも、地震時の飛散を防ぐために、窓ガラスを強化ガラスに交換するか、飛散防止フィルムを貼るのも効果的です。

窓やドア枠の補強費用は1箇所10万円が目安

窓やドア枠の補強は、他の補強方法と違って大掛かりな解体がない分、期間も費用も比較的軽微です。

工事期間は、数日から長くても1週間程度で完了するでしょう。

もちろん、作業の範囲や建物の状態、改修する窓やドアの数によって期間は変わってきます。

費用については、一般的な住宅の場合、窓やドア1箇所あたり十数万円(10万円~30万円程度)が目安になります。

窓やドア枠の強化はDIYも検討

窓やドア枠の強化で耐震補強に対応できるのは、屋根の軽量化と同じく、基礎と構造が健全であるときです。

この工事については、DIYでも対応可能なので、時間をかけても費用を抑えたい!というときには検討していいかもしれませんね。

耐震診断は複数の工務店から見積もりを取る

これまで紹介してきた耐震補強の方法のうち、どれを選択するかは、耐震診断の結果によって決まります。

耐震診断のステップは次のようなものです。

- 現地調査: 建物の外観や内部の状態を確認

- 建築図面の分析 :構造や使用された材料の把握

- 強度計算 :耐震強度の計算

- 現状の耐震性評価 :現在の耐震性を評価

- 補強提案 :必要な耐震補強の範囲や方法を提案

- 報告書作成 :診断結果と提案をまとめた報告書を作成

耐震診断は、工務店などに依頼できますが、診断の精度や詳細度は選ぶところによって違います。

診断を依頼する工務店を選ぶときには、実績や評価と提供するサービスの内容を確認したいところ。

また耐震診断の費用は、簡易的な診断であれば5万円~10万円程度、より詳細な診断では20万円以上かかることもあります。

地域や診断を行う工務店によっても費用は違うので、複数の工務店から見積もりを取るのも忘れないでくださいね。

耐震補強工事を依頼する工務店の選び方

耐震補強工事を依頼する工務店を選ぶ際には、以下のポイントに気をつけましょう。

- 専門性と経験:耐震補強を専門とする建築士や工務店を選びましょう。特に、木造建築に関する豊富な経験がある工務店が望ましいです。

- 過去の実績:補強工事を行った過去の事例や実績を確認し、類似する建物の補強経験があるかを確かめましょう。

- 評判と口コミ:インターネットの口コミや地元の評判を参考にすると良いでしょう。特に、実際に工事を依頼した人の意見は重要な参考になります。

- コミュニケーション能力:工事の内容、期間、コストについて明確に説明してくれる工務店を選びましょう。相談しやすく、質問に対して適切に回答してくれる工務店が望ましいです。

- 見積もりの詳細:複数の工務店に見積もりを依頼し、費用や工事の範囲、使用する材料などを比較検討しましょう。

- 保証とアフターケア:工事に関する保証や、工事後のアフターケアの方針を確認しましょう。万が一のトラブルに対応してくれる工務店が望ましいです。

決して、「見積もりが安かったから」という理由だけで選ばないようにしましょう!

耐震性を保つには継続的なメンテナンスも重要!

ただ耐震補強をすれば、「これでもう大丈夫!」というわけではありません。

住宅の耐震性を保つには、継続的なメンテナンスをして、異変が見つかった時には素早く対応することが求められます。

耐震性に関する継続的なメンテナンスには、次のような作業があります。

- 定期的な構造点検:建物の主要構造部分(基礎、柱、梁、壁など)の定期的な点検を行い、亀裂や腐食、変形などの異常がないか確認します。

- 地盤の状態確認:定期的に地盤の状態をチェックし、沈下や不均等な動きがないかを確認します。

- 耐震性能の再評価:時間の経過と共に建物の耐震性能が変化する可能性があるため、定期的に耐震診断を行って性能を再評価します。

- 補修と強化:点検で問題が発見された場合、早急に補修や必要な補強工事を行います。

- 設備の点検と更新:ガス、水道、電気などの設備も定期的に点検し、必要に応じて更新や改修を行います。

- 家具や設備の固定状態の確認:地震による家具の転倒防止対策が適切に機能しているか定期的に確認し、必要に応じて固定方法を見直します。

- 排水路や屋根の状態確認:屋根の状態や排水路の詰まりなどもチェックし、水漏れや損傷がないか確認します。

これらのメンテナンスは、建物の長期的な安全性を確保するために重要です。

耐震補強工事を依頼すした工務店とは、その後もメンテナンスをしてもらって、長い付き合いになるかもしれません。

コミニュケーションが取れて信頼できるところを選びたいところですね!

まとめ

耐震補強は、建物の耐震性を向上させるための工事。

耐震補強の方法には、柱や梁の補強、基礎の補強、耐力壁の追加、屋根の軽量化、窓やドア枠の補強などがあります。

どの方法が適しているかは、建物の築年数や構造、地盤の状態などによるので、まずは耐震診断によって建物の耐震性を正確に把握し、必要な補強方法を検討することが大切です。

耐震診断を依頼するときには、複数の工務店に見積もりを取り、費用や工事の範囲、使用する材料などを比較してくださいね!

この記事でお伝えしたポイントは次の通りでした。

- 耐震補強の方法は、建物の築年数や構造、地盤の状態などによって異なる。

- 耐震診断によって、建物の耐震性を正確に把握し、必要な補強方法を検討する。

- 耐震診断は、複数の工務店に見積もりを取り、それぞれの方法と価格を比較検討する。

- 耐震補強をしても、その後の継続的なメンテナンスも重要。