中古住宅を買いたいと思ってます。

値引き交渉したかったんですが、営業マンから『これ以上値引きできない』って言われました。その価格が本当に安いのかって、どうしたらわかりますか?

こんにちは!

元ハウスメーカー、今不動産特化FPのカルタです!

中古住宅を検討するとき、その物件価格が適正なのかどうなのか。

わかりにくいものですよね。

中古住宅の価格というのは、売主の希望と不動産会社の提案がマッチングすることで決まります。

売主ができるだけ高値で売りたいのは当然のこと。

不動産会社も「ウチなら、〇〇万円で売りますよ!」と強気にでなければ仲介契約を勝ち取れません。

だからこそ、中古住宅には値引き交渉の余地があります!

売主にしたら、はじめから最安値で売らなくても、徐々に値引きしていけばよいわけですからね。

だだ、中古住宅の値引き交渉には武器が必要です。

武器とは、「適正価格を知っていること」。

例えば、次の「A」と「B」とでは、どちらの方が値引きしてもらいやすいと思いますか?

A:「(ただ単に)100万円くらい値引きしてよ」

B:「この物件なら、4000万円が妥当じゃないですか?もう100万円は値引きできるでしょ?」

どうでしょうか?

明らかに「B」の方が説得力がありますよね!

なんの知識もなく「A」のような値引き交渉をしても、「いやぁ、これ以上の値引きは無理ですよ」と返されて終わってしまいます。

だから、物件の適正価格を知っていれば、値引き交渉が格段に有利になります!

「なんか、むずかしそう…」

と思ってしまうかもしれませんが、まったく難しくありません。

これからご紹介する式にあてはめるだけなので、ぜひ一度やってみてください!

それでは、まいります!

適正価格は、土地・建物を分けて計算する

土地と建物というのは、別個の不動産です。

土地の所有権は売らずに、建物だけ売るっていうこともあります(土地は借地になる)。

だから、土地と建物の価格は別個に計算します。

土地、建物の価格をそれぞれ割り出し、それらを足したものが物件の適正価格になります。

土地価格の計算方法

土地には「一物四価」という言葉があります。

読んでそのまま、土地には4つの価格があるということ。

その4つの価格とは…

国税庁が発表する「相続税路線価」

市町村が発表する「固定資産税評価額」

国土交通省が発表する「公示価格」

実際の取引に使われる「実勢価格」

これらです。

中古住宅を買うときに知りたいのは、「実勢価格」です。

実勢価格とは、つまり時価のこと。

実際に売主に支払う代金ということですね。

この実勢価格を計算するには、「相続税路線価」を使うと簡単です。

というのも、相続税路線価は実勢価格のおよそ7割だから。

上記の計算式で、相続税路線価さえ分かれば、実勢価格もすぐ分かります。

だからまずは、相続税路線価から計算します。

①相続税路線価を計算する

相続税路線価とは、土地の接道についた価格のこと。

土地の相続があったときに、相続税を計算するための価格で、国税庁のHPで簡単に調べることができます。

コチラのページがそれなので、検討中の中古住宅の場所を探してみましょう!

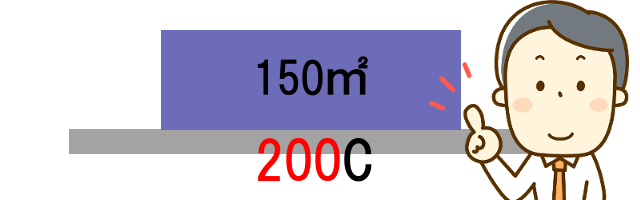

たとえば、検討している中古住宅の前面道路に「200C」と書いてあったとします。

(「C」の部分は賃貸しているときに必要なものなので、今回は無関係です。)

これは、「この道路に接した土地は、1㎡あたり200千円で評価しますよ」という意味です。

仮に150㎡の土地であったとすると、相続税路線価は…

150㎡×200千円=3000万円ですね。

では、相続税路線価を使って実勢価格を計算すると…

相続税路線価÷0.7=実勢価格

3000万円÷0.7≒4290万円

この金額が土地価格の目安になります。

②立地・土地形状によって実勢価格を修正する

上で紹介した例は、例えば南道路とか、一方向に道路があった場合のハナシ。

角地や、北と南の両方に接道がある場合などで、計算方法を少し修正する必要があります。

一般的には、角地は一方向道路の実勢価格+1割くらいと思っておきましょう。

二方向道路の場合は、どちらか高い方の路線価で計算します。

また、変形土地の場合は、修正が難しくなります。

例えば、旗竿地の場合、同じ一方向道路でも実勢価格-1割くらいが目安になります。

建物価格の計算方法

建物の場合は、土地とはまったく違った計算方法になります。

次の計算式を使います!

これだけ見ると、なんか難しそうですね…。

でも、そんなことないので、大丈夫です!

①再調達価格を計算する

再調達価格というのは、同じ建物をもう一回建てたとしたら、どのくらい?…を表す価格です。

火災保険の保険金の基準に使われるものですね。

再調達価格は建物の構造とか時期によっても違うことがあるので、いちいち調べたり面倒なんですが…実は、超簡単な計算方法があります!

さっき火災保険の保険金の基準になる価格と言いましたね?

そう!損保会社の保険料シミュレーションを使えば一発でわかります。

たとえば、損保ジャパン日本興和のシミュレーションページで計算してもらったところ、大阪府の木造以外の100㎡の住宅の再調達価格は2040万円でした。

②再調達価格から経過年数分を割り引く

再調達価格がわかったところで、次は経過年数を割り引いて、建物の適正価格を計算します。

もう一度、計算式を確認しましょう。

再調達価格×(耐用年数-経過年数)÷耐用年数

耐用年数とは、税務上の減価償却の基礎となる年数であって、「その年数しか建物がもたない」という意味ではありません。

ただ、建物の価格を計算する上で目安とされる年数として使われます。

構造別の耐用年数は次のとおり。

鉄筋コンクリート(RC) → 47年

鉄骨(肉厚4㎜超) → 34年

鉄骨(肉厚3㎜超4㎜未満) → 27年

鉄骨(肉厚3㎜以下) → 19年

木造 → 22年

※鉄骨造の場合、構造材の厚みによって耐用年数が違います。

上の例では、大阪府の木造以外の100㎡の住宅の再調達価格は2040万円でした。

では、これが鉄筋コンクリート造の築10年の物件だったとして計算してみます。

2040万円×(47年-10年)÷47年≒1610万円

これが建物の適正価格になります!

土地と建物の価格を合計する

さあ、これで土地と建物の価格が計算できました。

あとは、土地と建物の価格を合計するだけ。

土地価格+建物価格=物件価格

これまでの例では、土地4290万円+建物1610万円=5900万円になります。

計算してみた結果はどうだったでしょうか?

検討中の物件価格が計算結果より高ければ、値引き交渉の余地があるかもしれません。

逆に、計算結果より低ければ、お値打ちなのかもしれませんが、低すぎる場合は、何か原因がないかを疑いましょう。

何らかの係争があったり、住宅に瑕疵があったりするかもしれません。

中古住宅を購入するときは、売主が家を売ることになった理由は必ず聞いておくべきです!

ここで注意!

今回、計算した適正価格は、その中古住宅が高いか安いかを計るひとつの目安になります。

ただし、土地の立地や建物の性能などによっては、さらに別の価格変動要因が加わります。

価格変動要因を知って、そこを突く

不動産であれなんであれ、価格が決まるのは需要と供給の関係です。

高くても欲しい人が多ければ、適正価格を超えて物件価格が高くなることは多々あります。

たとえば、近隣に便利な商業施設があったり、小・中・高校へのアクセスが良かったりすると、それはプラス要因。

ファミリー層からの人気が高い立地では、当然、物件価格は高くなります。

同じ築年数、同じ広さの中古住宅であっても、大手ハウスメーカーの建てた家と地方工務店の建てた家では、大手ハウスメーカーの家の方が一般的には高いです。

このような価格のプラス要因が大きい場合、計算した適正価格より高い価格が設定されていたとしても、値引き交渉は難しいかもしれません。

逆に、次のようなマイナス要因がひとつでもあれば、値引き交渉の材料になります。

こういうところは、徹底的に突いて、値引きを引き出しましょう!

| 価格マイナス要因の例 |

|---|

| 幹線道路が近く、騒音が大きい |

| 隣家が高く、日当たりが悪い |

| 目の前がマンションで、眺望が悪い |

| ゴミステーションが家の前にある |

| 傾斜地部分があって、実際の有効面積はもっと狭い |

| 変形土地である |

| 土地の真上に高圧線が通っている |

| 駅までのアクセスが悪い |

たとえば、マイカー通勤の人であれば、駅までのアクセスはそれほど重要じゃないかもしれませんね。

そういう『自分は気にしないけど、気にする人は気にする』点は、ぐいぐい突いていきましょう。

中古住宅を探す場合、インターネットに掲載される情報は全体の4割と言われています。

コチラのサイト![]() では、近隣不動産会社にインターネットに掲載していない未公開物件情報まで一括請求できるサービスを展開しています。

では、近隣不動産会社にインターネットに掲載していない未公開物件情報まで一括請求できるサービスを展開しています。

まだ中古住宅を探している方はご利用ください。